目に入った瞬間に惚れてしまう文章というのがある。上の文章はスコット・フィッツジェラルドの『カットグラスの鉢』という短編小説の冒頭だけれど、こんな文章を20代前半で書いたっていうんだから、やっぱりフィッツジェラルドって控え目にいってもバケモノだったんだろうな〜。軽妙洒脱で、ユーモアがある。

『カットグラスの鉢』の、あらすじはこうだ。

あるところに、とても魅力的な1人の女性がいる。年齢は20代前半。美しくて愛嬌があるので、当然まわりの男たちは彼女に夢中になる。ある男は、彼女に「カットグラスの鉢」をプレゼントする。「ねえイヴリン、僕は君に贈り物をあげるよ。それは君と同じように硬くて、美しくて、空っぽで、中身が透けて見えるものだよ」とかなんとか言いながら。けっこう失礼だと思うんだけど、イヴリンはそれが嫌味であることにさえ気づかずに、素直にプレゼントをもらって喜んでいる。

20代後半になると、彼女は言い寄ってきた男の中から、いい条件の男を見つけて結婚する。子供を産んで、母親になる。

だけど、何年か経つうちに、だんだん夫との仲は冷えていく。するとイヴリンは、不倫の恋に溺れるようになる。しかし、その恋も終わって、30代を過ぎ、40代に近づいていく。「美しくて、空っぽ」と言われながら、大きなカットグラスの鉢をプレゼントされた魅力的な女性はもうそこにはいない。いるのは、凡庸で、輝きを失った中年の女。ああ、あの美しいカットグラスの鉢はどこに行ってしまったんだろう──と、そういう話である。

しかし、私の説明の仕方が未熟なせいもあるけれど、改めて書くとひどいあらすじである。

女性が年齢を重ねていくことは、次第にその価値を失っていくことだと言いたいのだろうか? 1920年の発表だから許されたかもしれないが、今の世でこれを書いたら大バッシング不可避である。ただまあ、この「年齢を重ねることで何かを失っていく」ってテーマはフィッツジェラルドの小説の中で繰り返し登場するので、よく読んでいる者からすると「あーあ、またこの人こんなこと書いてんのね」という感じである。失笑はするものの、いつものことなので特に怒りは沸かない。

30歳の女性である私は、本来なら(?)、この短編小説に反感を抱くべきなのかもしれない。だけど実際のところ、私は『カットグラスの鉢』が大好きで、もう何回も繰り返し読んでいる。テーマがテーマなので、この小説を「好きだ」と公言することはこれでも一応、勇気を振り絞っているんだけど。

これ、たぶん下手な人が書くと、「女の子はやっぱり若いのがいちばんだよ。年とったのは容姿も性格も可愛くないしさ〜」という、低俗な三文小説になってしまいかねない(ていうか実際、低俗な三文小説であるという読み方をする人もいると思う)。だけど、なんていうか、フィッツジェラルドの目線はそういうんじゃないんだよな。確かに、けっこうスレスレのところまで行く。しかし低俗な三文小説になる一歩手前で、華麗に身を翻して旋回している。

彼の小説の中では、男だって女と同じように衰えていくし、輝きを失っていくし、人生を後悔するようになる。若い子がいいよね、という話では断じてなくて、ただ、今目の前にあるものが消えてしまうことが悲しいと言っている。今のこの瞬間が過ぎ去ってしまうことが悲しいと言っている。フィッツジェラルドは小説の中で、いつもいつも、悲しい、悲しいと繰り返し言っている。まあ、確かに暗いし、決して前向きな話ではないんだけど、人間ってそんなものだし、人生ってけっこう悲しいものなんじゃないだろうか。本質的には。

とはいえ、現実の自分の立場をかえりみると、やっぱり女性の加齢をネガティブには書いてはほしくないんだけど……でも、フィッツジェラルドを読んでいるときの私は、自分が2017年に生きる30歳であることを忘れている。生身の体をもった現実の私というのはどこかへ消えてしまって、小説の中を生きる「1920年代の人」になっている。やがて世界恐慌がやってきて、ニューヨークで株価が大暴落して、それがフィッツジェラルドの人生を変えてしまったことも知っている。だけど、彼が1920年代に書いた小説を読んでいるときだけは、そんなことはさっぱり忘れて、まるで永遠に続くかのように、アメリカという国の繁栄を無邪気に楽しむことができる。

小説や映画の、そういう自由さを私は愛している。もちろん、すべての小説や映画において、とは言わない。それが(私にとって)優れた小説や映画であるときのみだ。その中でなら私は、男にだってなれるし、女にだってなれるし、兵士にも、犬にも猫にも、神様にだってなることができる。そして、性別が変わっても、国籍が変わっても、時代が変わっても、人間ですらなくなってしまっても、それでもわずかに浮かび上がる「私」という存在があって、そのことに愕然としたりする。

かつてフィッツジェラルドは「30歳を過ぎたら、人は生きているべきじゃないね」と言ったことがあるらしい。そ、そんなこと言うなよ〜。別に30歳を過ぎても人生は楽しいよ。むしろ、若いときよりずっとずっとラクだし楽しいよ。これからも、まだまだ楽しいこといっぱいあるよ。そう、「私A」はフィッツジェラルドを一生懸命に茶化して笑うんだけど、一方で「私B」は静かに納得しているのだった。

年齢を重ねるということは、過ぎ去ってしまった時間を多く抱える、ということだ。きっとフィッツジェラルドは、その重みに耐えられなかったのだろう。これから楽しいことがないわけじゃない。ただ、過ぎ去ってしまった時間が多すぎることが悲しいのだ。

フィッツジェラルドがこの世を去ったのは1940年、彼が44歳のときである。もしもその年齢を追い越すときがやってきたら、私は何を思うだろう。

バビロンに帰る―ザ・スコット・フィッツジェラルド・ブック〈2〉 (村上春樹翻訳ライブラリー)

- 作者: フランシス・スコットフィッツジェラルド,F.Scott Fitzgerald,村上春樹

- 出版社/メーカー: 中央公論新社

- 発売日: 2008/11/01

- メディア: 単行本

- 購入: 4人 クリック: 9回

- この商品を含むブログ (9件) を見る

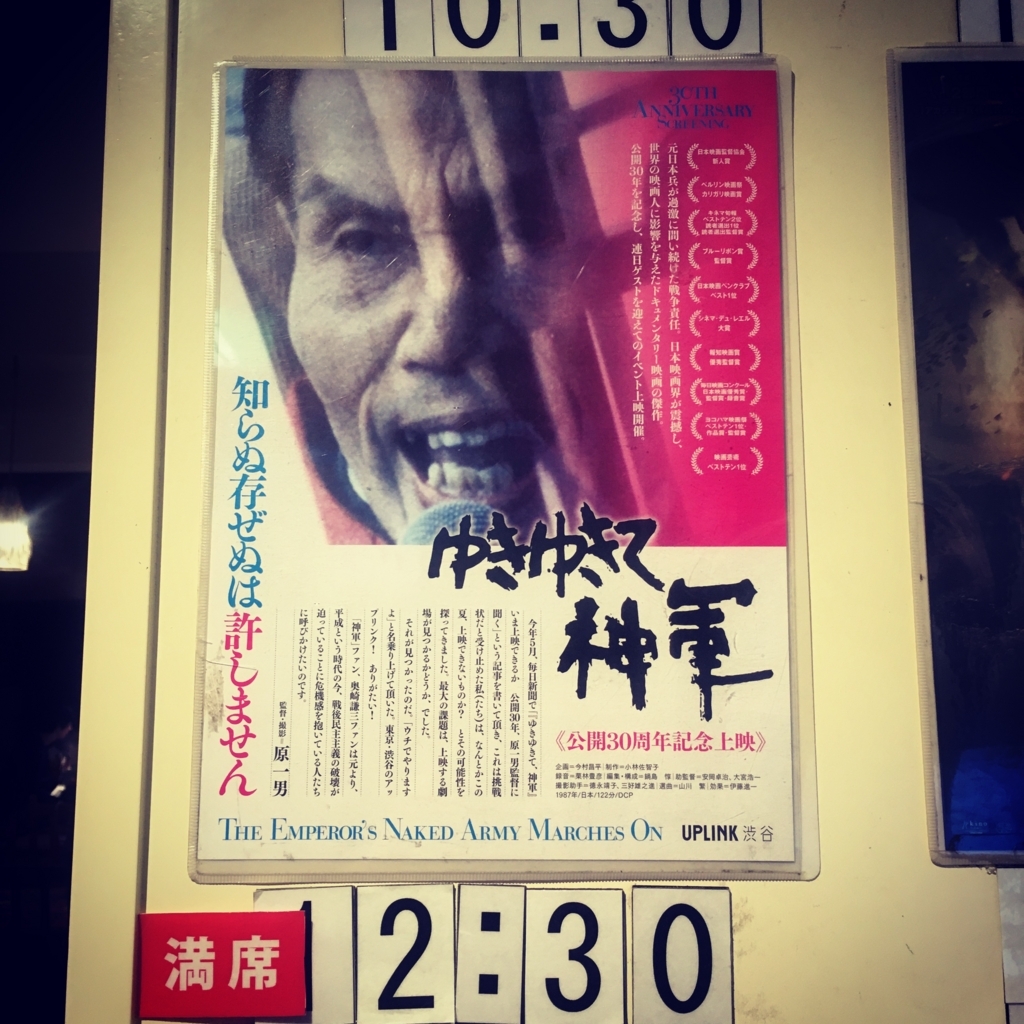

![ゆきゆきて、神軍 [DVD] ゆきゆきて、神軍 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51HkxzCDkNL._SL160_.jpg)